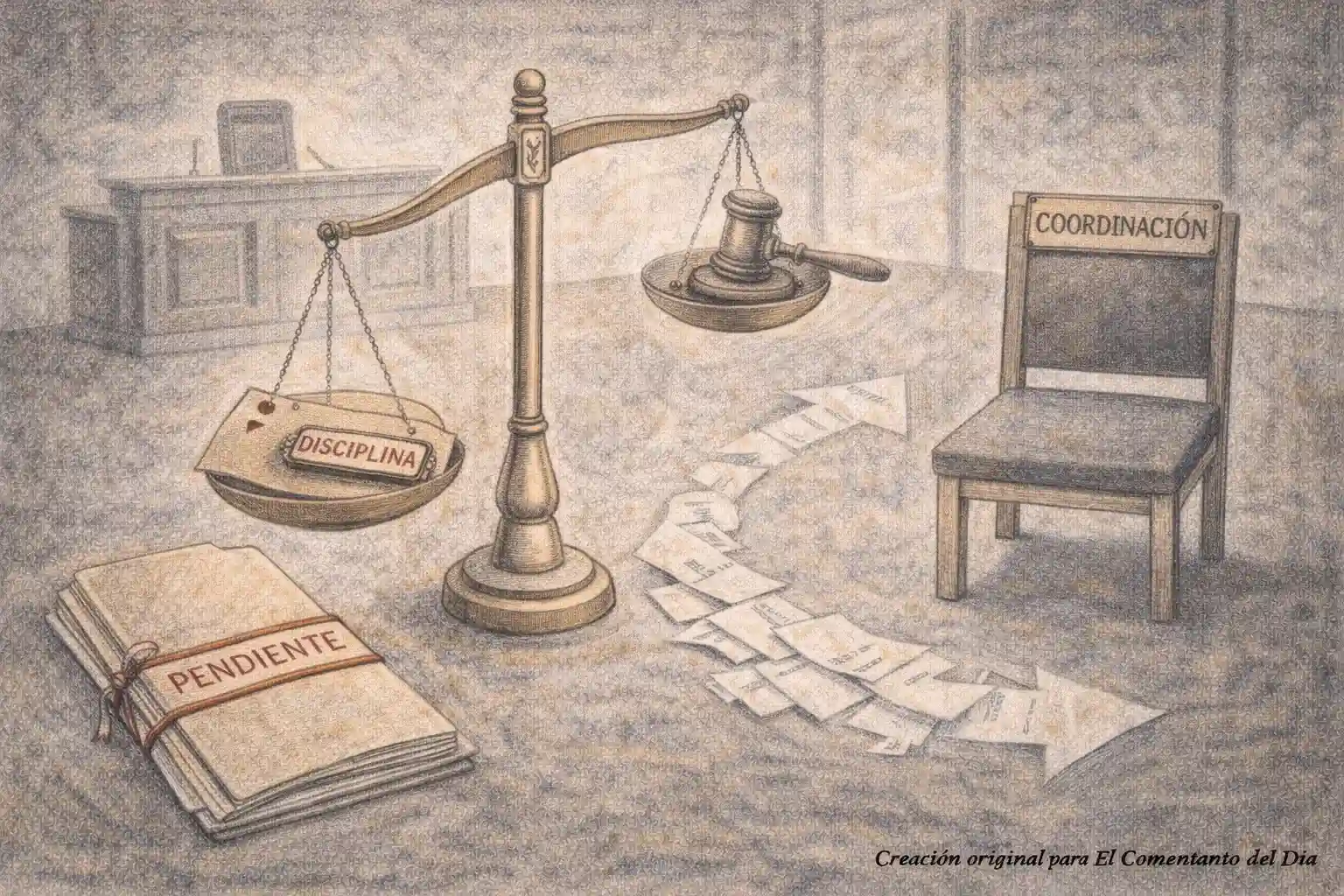

La salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena en el Senado ha sido presentada como un ajuste interno, casi administrativo. Sin embargo, el fondo del asunto es otro: cuando existen señalamientos, cuestionamientos públicos o responsabilidades políticas pendientes, el poder en México sigue optando por el castigo político antes que por la rendición de cuentas ante la justicia. El problema no es el relevo; es la sustitución de la ley por la disciplina partidista.

En una democracia funcional, los cargos se pierden, o se conservan, tras evaluaciones claras y, cuando corresponde, investigaciones formales. Aquí ocurre lo contrario. La sanción no viene de una autoridad independiente ni de un proceso judicial transparente, sino de una decisión política tomada dentro del partido. Se “corrige” la trayectoria de una figura relevante sin que medie explicación pública, investigación abierta o consecuencias legales. El mensaje es claro: la justicia no es el canal; el poder lo es.

Este patrón no es nuevo, pero sí preocupante. La política mexicana ha normalizado la idea de que los conflictos se resuelven internamente, lejos de tribunales y fuera del escrutinio ciudadano. Cuando un actor pierde un cargo estratégico, se interpreta como un “ajuste” suficiente, aun cuando las preguntas de fondo permanezcan intactas. El castigo político se convierte en coartada para evitar el castigo legal.

La consecuencia es una impunidad sofisticada. No hay absolución judicial ni condena; hay desplazamiento. No hay esclarecimiento de hechos ni responsabilidades; hay silencio. El sistema no busca determinar si hubo faltas, sino restaurar el equilibrio interno del poder. Así, la política sustituye a la justicia y la disciplina partidista reemplaza a la rendición de cuentas.

Además, este tipo de sanciones envía un incentivo perverso. Para los actores políticos, el riesgo real no es infringir la ley, sino perder respaldo interno. Mientras se conserve la lealtad adecuada, las consecuencias legales parecen improbables. Y cuando la lealtad se erosiona, la sanción no llega desde un juez, sino desde una cúpula partidista. La legalidad queda subordinada a la conveniencia.

Desde la óptica institucional, el daño es profundo. El Senado aparece como un espacio donde las decisiones no responden a criterios de transparencia ni a responsabilidades públicas, sino a cálculos políticos opacos. La ciudadanía observa cambios relevantes sin explicaciones claras, y aprende una lección peligrosa: en el poder, perder un cargo es suficiente sustituto de enfrentar la justicia.

La salida de Adán Augusto no resuelve nada de fondo. No aclara señalamientos, no fortalece instituciones, no envía un mensaje de legalidad. Por el contrario, refuerza la idea de que en México la justicia sigue siendo selectiva y que el verdadero tribunal es el partido, no la ley. El castigo político puede ordenar filas; lo que no hace es construir Estado de derecho.

Mientras la política siga absorbiendo el papel que le corresponde a la justicia, los relevos serán solo movimientos tácticos y la impunidad seguirá intacta. Y ese, más que cualquier cambio de cargo, es el verdadero problema.